症例発表は若手の理学療法士にとって避けて通れない登竜門だと思います。

私自身の経験をもとに書き方を紹介していきます。

私自身は、

とさまざまな経験をしてきたので教えられることがあると思います。

全6記事で紹介するので気になるタイトルをご覧ください。

(記事が完成次第更新していくので更新されたらご覧ください)

症例報告の書き方についてもまとめていますのでご覧ください。

いきなりパソコンを開かないで紙に書く

よくありがちなのがスライドを作る!といきなりパソコンを開くという事です。

パソコンでいきなり文字を打ち始めても5分でつまずいてしまうと思います。

評価や考えなどをまとめておくのはもちろんですが、スライドに書く内容を考えておくことも大切です。

文字数や配置を考えながらのパソコン操作で時間が多くかかってしまいます。

時間が圧倒的に節約できておすすめの方法です!

文字は多すぎないで要点のみにする

伝えたい内容が多くてつい文字ばかりのスライドが完成しがちです。私自身もこのバランスでいつも悩みます。

ですが、文字は多すぎてもかえって伝わりません。

ただ、内容を削りすぎてもうまく伝わらないので内容を精査しつつポイントを押さえてスライドを作り込む必要があります。

また、発表内容に直接関わらない記載は基本的には不要です。

図解や表なども活用するといいかもしれません!

発表時間に合わせたスライド枚数にする

発表時間に合わせたスライド枚数を作るのが重要です。

タイトルや参考文献もカウントします。

1スライドの発表に1分程度かかりますし、実際の発表はどうしても早くなってしまいます。

ゆっくり伝わるように発表すると1スライド1分を見ておいた方がいいです。

文字数を絞るあまり、口頭で追加する内容が増えすぎても同じスライドで長々とした発表になってしまうので注意が必要です。

45分程度発表時間があった時は数枚多めに用意しておき、聴いている人の反応を見て飛ばしたり時間を確認しながら変更することもできます。

10分以下の発表なら時間に応じた枚数で構わないと思います。

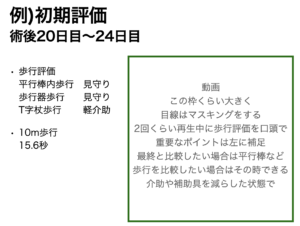

初期評価

考えたことについて一緒に考えてもらうために必要な情報を提供していくのが初期評価のスライドです。

今回の記事では初期評価の書き方について紹介していきます。

初期評価のスライドは、

です。

この後に統合と解釈につなげるための重要なスライドになります。

自分の考えがしっかりと伝わるように必要な情報を取りこぼしなく伝える必要があります。

ただ、文字数が多く、文字だらけのスライドになってしまうと返って伝わりにくくなるので注意が必要です。

ここの部分がうまく作り込めないと、

この人は何を考えているのかな?

と疑問が拭えないまま、統合と解釈に進んでしまう恐れがあります。

そうなってしまうとせっかく考えたことが十分に伝わらない可能性があります。

あくまで一例ですが、少し作ってみたのでご覧ください。

ここで伝えた内容で今後の話を進めていきますので伝え忘れがないように注意してください!

ただ、文字数には気をつけて多くなるようなら2枚、口頭と工夫が大切です!

発表がうまくいった人もうまくいかなかった人も

発表は一度終えると達成感と共に、

やり切った!楽しかった!勉強になった!

といったポジティブな感想と、

たくさん質問があってきつかった、大変だった、できればもうやりたくない

というふうにネガティブな感想もあると思います。

逆に満足したものが完成して発表を終えるとやってよかったと思えます。

発表の回数や好みもあると思いますが、

だと思います。

質問や指摘を持ち帰り次に活かせるようにしたら良いと思います^^!

次の発表がうまくいくように参考書の準備も忘れずに!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c6db32d.4968f9b1.1c6db32e.a111d597/?me_id=1213310&item_id=11461654&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2602%2F26024442.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)